リハビリテーション部

行動指針

1. 「できる」を信じ、最善のリハビリテーションを提供する

患者さん一人ひとりの可能性を信じ、根拠に基づいた質の高いリハビリテーションを提供します。

身体機能だけでなく、その人らしい生活の実現を目指します。

2. 患者さんと共に目標を描き、その人らしい「できる」に向けたリハビリテーションを実践する

患者さんやご家族の想いに寄り添い、共に目標を設定します。

入院・在宅を問わず、実際の生活を見据えたリハビリテーションを行い、安心して暮らせる支援を大切にします。

3. 患者さんの「できる」に必要な医療の安全と安心を最優先に考える

「できる」に挑戦する過程で、常に安全を最優先に考えます。

リスクの管理と予防措置を徹底し、安全で安心できる医療環境を提供することで、患者さんが希望を持ってリハビリテーションに取り組めるよう支援します。

4. 多職種と連携し、患者さんの「できる」をチームで支える

医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・ソーシャルワーカーなどと連携し、患者さんにとって最適な支援を目指します。地域の医療・介護・福祉・行政等とも協力し、切れ目のない支援を提供します。

5. 学び続け、リハビリテーションの「できる」可能性を広げる

最新の知識・技術を学び、実践し続けることで、患者さんの「できる」を支え、希望の光をともす存在であり続けます。

6. 職員の「できる」のために、その人らしさを尊重し、共に成長する

互いに尊重し合い、支え合える職場環境をつくります。

多様な価値観を大切にしながら、一人ひとりが自分らしく働き、成長できる組織を構築します。

リハビリテーション

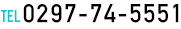

リハビリテーションとは、病気や交通事故等によるケガ、老化現象など、さまざまな原因で心身に障害をお持ちになられた方々を対象に、障害の軽減、残された機能・能力を生かした効率的な動作方法の獲得などにより実用的な日常生活を促し、社会の中でいきいきと暮らせるように援助することを目的としています。当院では、理学療法士(PT)33名、作業療法士(OT)14名、言語聴覚士(ST)5名のスタッフが在籍しています。2014年1月から回復期リハビリテーション病棟を開設し、急性期リハビリテーションから在宅リハビリテーションまで継続的に充実したリハビリテーションを提供することが可能となりました。

また、2013年4月から外来での心臓リハビリテーションを開始。

2015年6月にはがんリハビリテーションの施設基準も取得し、理学療法士12名、作業療法士8名、言語聴覚士4名が資格を有しています。入院している方に限りますが、病気の状態に合わせて、身体機能の維持・向上、生活の質の向上を目的にリハビリテーションを提供しております。

資格 2025年4月現在

| 3学会合同呼吸療法認定士 | 11名 | |

| 心臓リハビリテーション指導士 | 5名 | |

| がんリハビリテーション研修修了 | 19名 | |

| 腎臓リハビリテーション指導士 | 1名 | |

| 日本理学療法士協会専門理学療法士 | (運動器) | 1名 |

| (基礎) | 2名 | |

| (神経) | 1名 | |

| (小児) | 1名 | |

| 日本理学療法士協会認定理学療法士 | (運動器) | 5名 |

| (脳卒中) | 6名 | |

| (循環器) | 2名 | |

| (神経筋) | 2名 | |

| 整形外科リハビリテーション学会 | gradeA | 2名 |

| gradeB | 3名 | |

| 公認心理士 | 4名 | |

| LSVT®BIG認定セラピスト | 4名 | |

| LSVT®LOUD認定セラピスト | 3名 | |

| 茨城県介護予防リハビリ専門職指導者養成研修修了 | 14名 | |

| 茨城県地域リハビリテーションアドバイザー | 2名 | |

| 茨城県理学療法士協会認定スポーツ理学療法士 | 2名 | |

| アスレチックトレーナー | 1名 | |

| 認定言語聴覚士(言語発達) | 1名 | |

| Effective Swallowing Protocol研修 | 4名 | |

| 失語症者向け意思疎通支援者指導者 | 2名 | |

| 福祉住環境コーディネーター2級 | 2名 | |

| フレイル対策推進マネージャー | 1名 | |

| パーキンソン病療養指導士 | 4名 | |

|

理学療法(PT:Physical Therapy)

理学療法とは、病気・ケガ・寝たきりなどによって身体が不自由となった方々やそのおそれのある方に対し運動療法、物理療法、日常生活動作練習を行い、機能や能力の回復・維持・予防を図り社会生活が営めるよう援助していく医療のひとつです。実際には各個人の状態を調べ全体像(身体機能・リスク・心理面・社会的側面など)をつかみ、適切な治療方法・目標を設定後、治療を進めていきます。

病院はもとより在宅など地域で生活する方々に対しても、介護されるご家族への援助(介助方法や住宅改造への助言)や訪問リハビリテーションなども行っています。

|

|

|

|

|

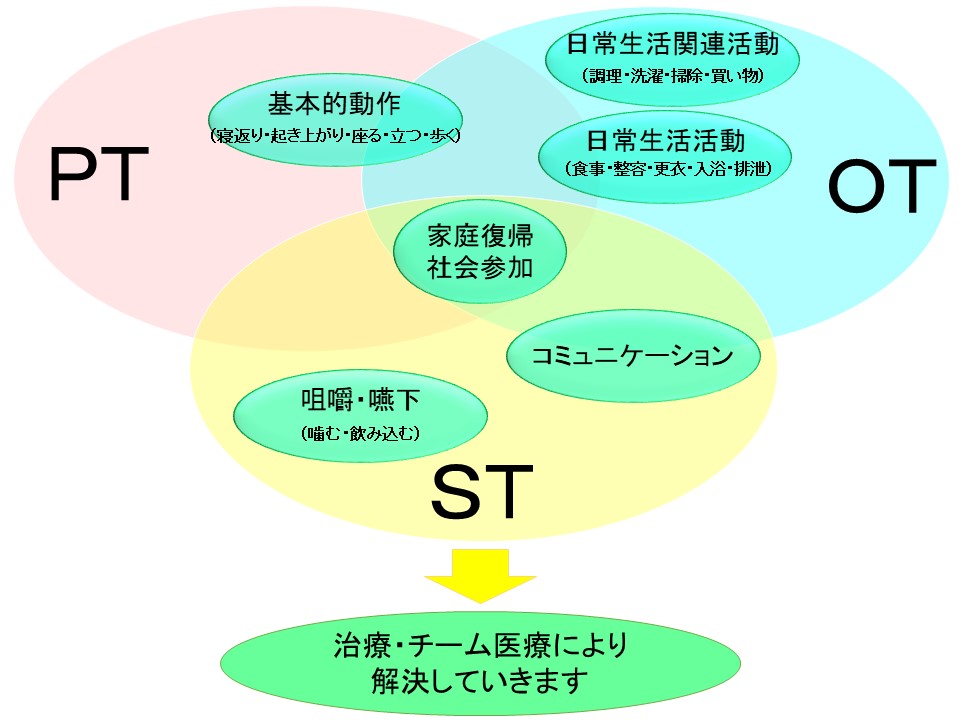

エコーでの関節機能の評価 |

筋電図評価 | 歩行練習 |

レッドコードを用いた エクササイズ |

対象となる疾患としては、脳血管障害(脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血)、整形外科疾患(大腿骨頚部骨折をはじめとした骨折や変形性関節症など)、神経難病(パーキンソン病、多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬化症など)、外科手術後の方や呼吸器疾患、循環器疾患、小児疾患、がん患者(入院のみ)などに対して入院、外来、訪問での理学療法を実施しています。

疾患担当別を目指して、専門性を発揮できるよう理学療法士を配置しており、各疾患別に根拠に基づいた治療の提供をめざしています。整形外科疾患に対しては、術後の疼痛や関節可動域制限に対して、物理療法を併用した運動療法を積極的に導入しています。 脳血管障害により片麻痺を呈した方には、早期より装具を使用したり、体重免荷式トレッドミル歩行練習(BWSTT)を行い、立位、歩行能力の向上を目指していきます。運動療法ではレッドコードを用いてスリングエクササイズセラピーを行ったり、筋電図、重心動揺計、エコーを用いて客観的評価に基づいた治療に取り組んでいます。

平成25年4月より「心大血管疾患リハビリテーション」の施設基準を取得し、外来心臓リハビリテーションを開始しました。心臓リハビリテーション指導士の資格を有する専従理学療法士1名、専任理学療法士4名を中心に心臓リハビリテーションを提供しております。内容は専任医師の診察後に各患者様に適した運動負荷での自転車エルゴメーターを用いた有酸素運動、ストレッチや筋力強化練習等の運動療法を行っています。運動療法の他にも栄養士、薬剤師等も含めた講義を行っています。また自宅では各患者様に万歩計で測定した歩数や血圧等を専用の記録用紙に記入していただき毎週フィードバック、初回と最終月に体力測定を行い効果判定をしています。また終了後に運動負荷試験を行いリハビリテーションの効果を評価します。

|

|

| 自転車エルゴメーター | ストレッチ |

対象:心疾患(心不全、心筋梗塞、狭心症など)、閉塞性動脈硬化症の患者様

心臓リハビリテーション希望される患者様は

- 当院・循環器内科通院中の方は主治医にご相談ください。

- 当院・循環器内科通院されていない方は現在の主治医に紹介状を作成していただき、循環器内科外来を受診してください。

作業療法(OT:Occupational Therapy)

作業療法は、その方の健康と幸福を促進するための、作業に焦点を当てた治療、指導、援助です。

作業とは、「できるようになりたいこと」、「できる必要があること」、「できることが期待されていること」など、その方にとって目的や価値をもつ生活行為を指します。作業には、日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、休養など、人が営む生活行為と、それを行うのに必要な心身の活動が含まれます。

作業療法では、心身機能の回復、維持、あるいは低下を予防する手段としての作業の利用と、その作業自体を練習してできるようにしていくという目的としての作業の利用、およびこれらを達成するための環境への働きかけを行います。

|

|

| 上肢機能・食事動作練習 | 入浴動作練習 |

|

|

|

| 調理練習 | 職業前練習 | 作業活動(編み物) |

対象は、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血)の方が最も多く、整形外科疾患(骨折や腱損傷など手の外科疾患)、神経難病(パーキンソン病、多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬化症など)、認知症の方、また発達期に障害のあるお子さんなど、様々な疾患やライフステージの方が含まれます。

病気・けが・加齢によって生じる生活障害は、お一人お一人の生活背景や価値観によって異なります。作業療法では対象となられる方のご意向を伺い、①心身機能の維持・改善、②食事・整容・排泄・更衣・入浴など日常生活活動の維持・改善、③調理・洗濯・掃除・買い物など日常生活関連活動の維持・改善、④精神・高次脳機能の維持・改善、⑤趣味的活動の維持・開発、⑥職業前評価・練習、⑦福祉用具の紹介・作製・指導など様々な活動に焦点を当て、作業療法を実践しています。

あらゆる生活障害に対して、個別性を重んじ、在宅生活、社会復帰、社会参加に向け、総合的な生活支援を実践しています。

言語聴覚療法(ST:Speech Therapy)

言語聴覚療法では言語障害(脳の障害によって聴く・話す・読む・書く・計算)・声や発音の障害・嚥下障害の検査や評価を実施しています。必要に応じて、練習・指導・助言その他の援助を行います。成人だけではなく、小児も対象としています。

|

|

|

| 失語症に対する評価・練習 | 声や発音の障害に対する評価・練習 | 飲み込みの障害に対する評価・練習 |

対象となる疾患としては、脳血管障害(脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血)、呼吸器疾患(誤嚥性肺炎)、神経難病(パーキンソン病、多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬化症など)、認知症の方がいらっしゃいます。小児の言葉の遅れ、吃音、発音の問題にも対応しております。

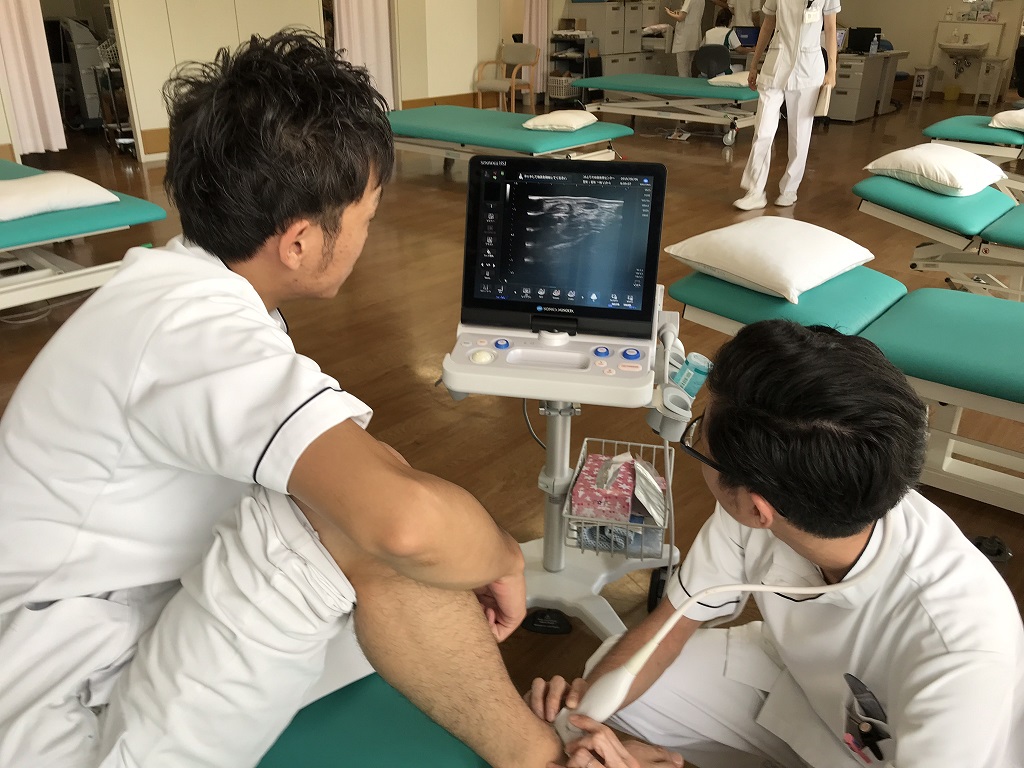

当院では、医師・歯科医師・看護師・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士と連携を取りながら、VF(嚥下造影検査)などの評価を行い、一人ひとりに合わせた治療法を検討し、摂食嚥下機能の向上に努めております。

また、言語聴覚療法室では、失語症、その他の高次脳機能障害、構音障害の患者様に1対1の個別のリハビリテーションを行っています。

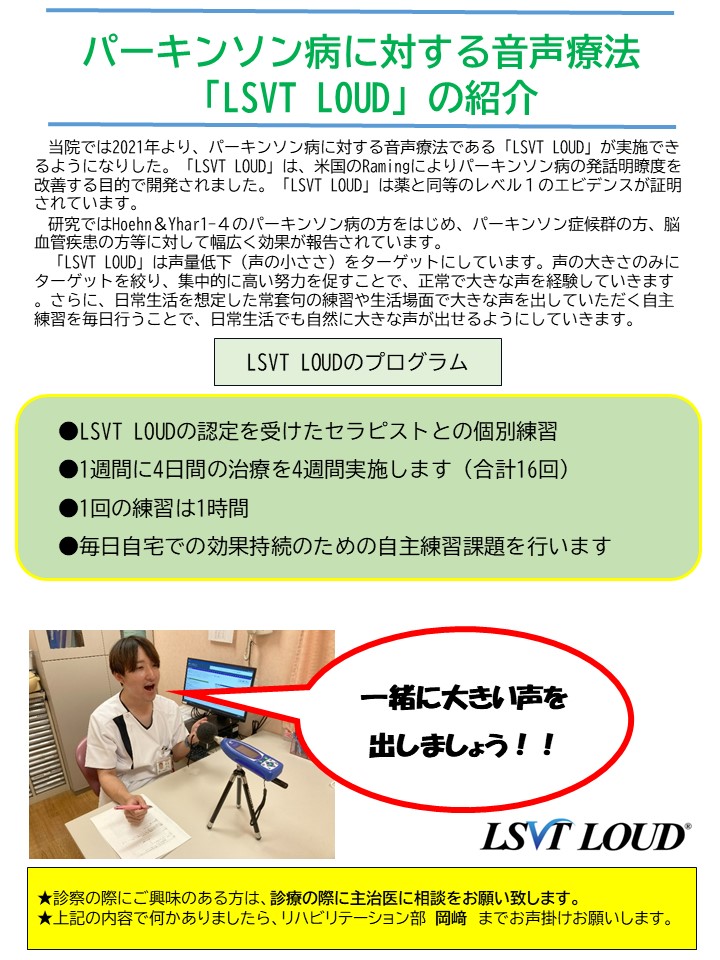

パーキンソン病のリハビリテーションについて

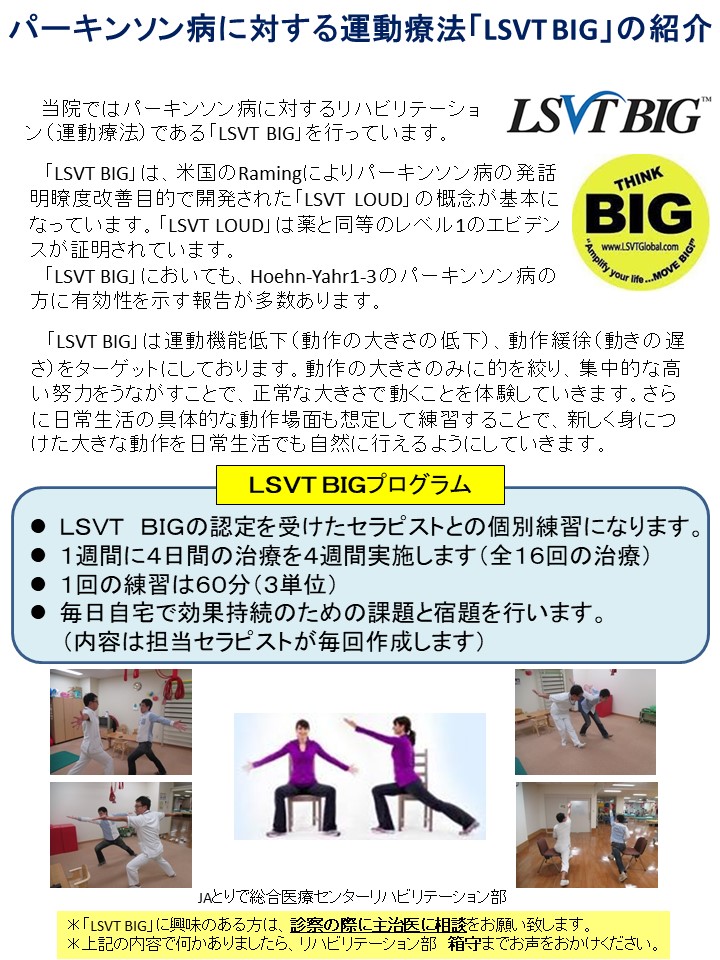

パーキンソン病に対する運動療法「LSVT BIG」の紹介

パーキンソン病に対する運動療法「LSVT BIG」・「LSVT LOUD」の紹介

|

|

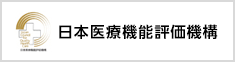

当院で従来行っていたパーキンソン病に対する運動療法である「LSVT BIG」と、2021年から新たにパーキンソン病の音声療法である「LSVT LOUD」が実施できるようになりました。

「LSVT LOUD」はパーキンソン病の発話明瞭改善目的で開発され、薬と同等のレベル1のエビデンスが証明されています。「LSVT BIG」は「LSVT LOUD」の概念を基本としております。 ともにHoehn-Yahr1-3のパーキンソン病の方に有効性を示す報告が多数あります。 LSVTBIGは運動機能低下(動作の大きさの低下)、動作緩徐(動作の遅さ)をターゲットにしております。動作の大きさのみに的を絞り、集中的な高い努力を促す事で正常な大きさで動くことを体験していきます。 さらに日常生活の具体的な動作場面も想定して練習するとこで、新しく身につけた大きな動作を日常生活でも自然に行えるようにしていきます。 LSVTLOUDは声の大きさをターゲットにしております。大きな声で、発声発語器官全般を鍛えることができます。 パーキンソン病で小さくなった声を、高い努力を要する訓練と、自主練習により、日常生活において明瞭で大きな声を自然と出せるよう促していきます。

|

LSVT BIGプログラム

- LSVT BIG、LSVT LOUDの認定を受けたセラピストとの個人練習になります。

- 1週間に4日間の治療を4週間実施します(全16回の治療)

- 1回の練習は60分(3単位)

- 毎日自宅で効果持続のための課題と宿題を行います。(内容は担当セラピストが毎回作成します)

※「LSVT BIG」、「LSVT LOUD」に興味のある方は、診察の際に主治医に相談をお願い致します。

※上記の内容で何かありましたら、リハビリテーション部 箱守までお声をおかけください。

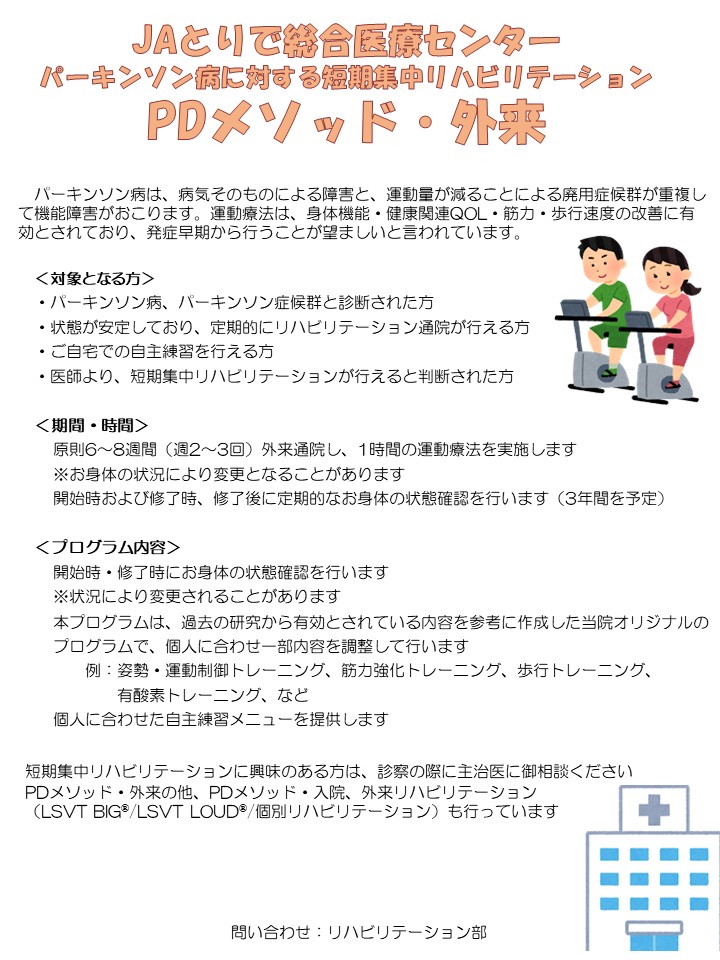

パーキンソン病の外来リハビリテーションのついて

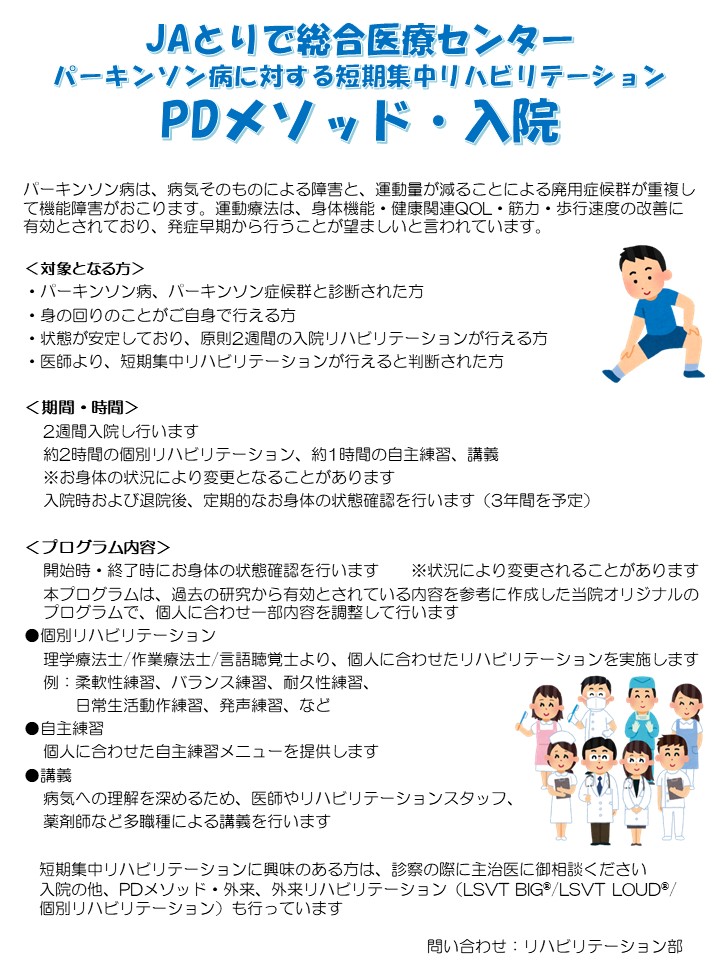

パーキンソン病の短期集中リハビリテーション入院について

小児リハビリテーション

|

|

小児科の入院の急性期疾患から脳性麻痺、運動発達遅滞など主に未就学児を対象に外来でのハビリテーションを実施しています。

|

訪問リハビリテーション

|

通院や外出が困難な方のご自宅に訪問し、住み慣れた環境で出来るだけ自立した生活が送ることが出来る様に、リハビリテーションを行います。対象は、訪問リハビリを希望され、主治医・リハ科医が必要性を認めた方となります。介護保険、医療保険のどちらにても利用可能です。リハビリテーションのサービス内容は、症状の観察、関節可動域練習、筋力強化練習、基本動作練習、生活動作の練習、外出練習、住宅改修や福祉用具の助言、御家族への介助方法などの助言・指導、などとなります。原則的に、訪問を行うのは取手市内としておりますが、取手市以外の訪問も行っております。 |

学会発表(2024年度)

| 主演者名 | 演題名 | 学会名 |

|---|---|---|

| 井上桂輔 | 急性期小脳梗塞症例の転帰に関連する要因における後方視的検討 | 第28回茨城県理学療法士学会 |

| 井上桂輔 | 孤発性痙性対麻痺症例に対してトレッドミルを用いた応用歩行練習の即時効果と長期効果における検討 | 第8回日本リハビリテーション医学会秋季学術大会 |

| 井上桂輔 | 急性期小脳梗塞症例の転帰に関連する要因およびSARAを用いた判定制度における検討 | 第22回日本神経理学療法学会学術集会 |

| 遠藤 博 | ピックアップウォーカーを使用する慢性期脊髄梗塞症例の転倒予防のために足底に着目し介入した一例 | 第28回茨城県理学療法士学会 |

| 遠藤 博 | 坂道歩行時にまっすぐに歩けないという訴えを認めた症例への介入ー介入前後の重心動揺に着目した症例ー | 第24回認知神経リハビリテーション学会学術集会 |

| 遠藤 博 | 出勤簿の電子化導入への取り組みーリハビリテーション部内のアンケート調査ー | 第73回日本農村医学会 |

| 遠藤 博 | Stiff-person症候群患者に対する振動刺激による即時効果ー表面筋電図を用いての歩行評価ー | 第22回日本神経理学療法学会学術集会 |

| 遠藤 博 | 廃用症候群に係る評価表の確認作業を表計算ソフトのマクロを利用し自動化した事例 | 第74回日本病院学会 |

| 岡崎 颯士 | 重度失語症患者の言語練習に適した教材の検討ー名詞絵カードと動作絵カードでの発話の変化について | 第25回日本言語聴覚学会 |

| 木村 幹 | 人工股関節全置換術症例の術後JHEQ推移と動作項目の検討 | 第28回茨城県理学療法士学会 |

| 甲高 亮 | 大腿骨遠位端の骨折に対して、保存的治療と長期免荷を要した肺がん症例の歩行再獲得 | 第74回日本病院学会 |

| 寒河江 純平 | 帯状疱疹後右上肢麻痺を生じた一症例~表面筋電図による評価と運動療法~ | 第28回茨城県理学療法士学会 |

| 須藤 聡 | 回復期リハビリテーション病棟の運動器疾患患者における血液透析の影響 | 第82回関東農村医学会 |

| 箱守 正樹 | 外来集中リハビテーション実施後一年において自主練習の継続と運動機能向上が確認できたパーキンソン病症例について | 第28回茨城県理学療法士学会 |

| 濵田 緑 | 喚語をすぐに諦めてしまう失語症者に対してSemantic Feature Analysis(SFA)と刺激法による呼称練習を行った一例 | 第25回日本言語聴覚学会 |

| 矢上 健二 | 転位の大きい上腕骨大結節骨折患者の保存療法の経験 | 第73回日本農村医学会 |

掲載論文

2024年度

| 著者名 | 題名 | 雑誌名 |

|---|---|---|

| 寒河江 純平 | サドル付き歩行器を用いた歩行練習が有効であった重症の脊髄小脳変性症患者の1例 | 日本農村医学会雑誌2024 年 73 巻 2 号 p. 101-109 |

| 遠藤 博 | 表計算ソフトマクロを活用した廃用症候群評価表確認作業の自動化の事例報告 | 病院学会誌2024年 |

2023年度

| 著者名 | 題名 | 雑誌名 |

|---|---|---|

| 板垣昭宏 | 肘関節伸展制限に対して腕橈関節前面の超音波画像評価が有効であった一症例 | 理学療法いばらき27 25-29,2023 |

| Keisuke Inoue,et al. | Gait disorders induced by photothrombotic cerebellar stroke in mice | Sci Rep. 2023 Sep 22;13(1):15805.doi: 10.1038/s41598-023-42817-4. |

| 梅田実穂 | 左脳梗塞により把持動作の障害を呈した症例~非道具、類似道具での検討~ | 認知リハビリテーション29:19:1-9 2024. |

2022年度

| 著者名 | 題名 | 雑誌名 |

|---|---|---|

| Miho Yoshioka, et al. | Trail Making Test-Japanese Edition(TMT-J)Scores in Ealy Stages of Mild Ischemic Stroke | About Asian Journal of Occupational Therapy 19(1):16-21 |

2021年度

| 著者名 | 題名 | 雑誌名 |

|---|---|---|

| 井上 桂輔・他 | COVID-19による隔離中に筋力低下を呈した症例に対する早期理学療法介入の経験 | 日本農村医学会雑誌, 70: 53-61,2021 |

| 井上 桂輔・他 | COVID-19による重症肺炎により長期体外式膜型人工肺療法を離脱後の隔離中から理学療法介入した1症例~回復期リハビリテーション病棟を経由して社会復帰に至るまで~ | 理学療法いばらき,25: 5-9, 2021 |

| 井上 桂輔・他 | 急性期脳梗塞患者の病棟内歩行自立判定に関連する要因の検討~Berg Balance Scale, Moss Attention Rating Scale, Stop Walking When Talking testによる多変量解析~ | 理学療法学, 48: 614-619,2021 |

| Miho Yoshioka, et al. | Serial changes in Trail Making Test score after minor ischemic stroke | Journal of Rehabilitation Neurosciences |

取手龍ヶ崎保健医療圏 茨城県地域リハビリテーション広域支援センター

当院は、取手龍ヶ崎保健医療圏 茨城県地域リハビリテーション広域支援センターに指定されております。

提供事業所(2023年3月現在)

| 事業所名 | 項目 | 詳細 |

|---|---|---|

| あずま訪問看護ステーション | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 稲敷市、河内町、神崎町、潮来町、香取市、成田市一部 | |

| 所属職種 | PT・OT | |

| スタッフの男女 | 男性女性 | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 可 | |

| 問い合わせ先 | 0299-80-4170 | |

| 有田内科整形リハビリクリニック | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 取手市、龍ヶ崎市一部 | |

| 所属職種 | PT | |

| スタッフの男女 |

男性:2 女性:2 |

|

| 対応保険 | 介護保険 | |

| 小児受け入れ | ||

| 問い合わせ先 | 0297-70-3117 | |

| いちはら病院 訪問リハビリテーション | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 龍ヶ崎市、茎崎出張所から15㎞圏内 | |

| 所属職種 | PT・OT・ST | |

| スタッフの男女 | PT:男性 OT・ST:女性 | |

| 対応保険 | 介護保険 | |

| 小児受け入れ | 不可 | |

| 問い合わせ先 | 029-886-7335 029-846-5115 |

|

| 牛久愛和総合病院 | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 牛久市、龍ヶ崎市全域、つくば市、土浦市、阿見町一部 | |

| 所属職種 | PT・OT・ST | |

| スタッフの男女 | 男性女性・・指定不可 | |

| 対応保険 | 介護保険 | |

| 小児受け入れ | 不可 | |

| 問い合わせ先 | 029-873-3126 | |

| 介護老人保健施設 いなしきの郷 | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 稲敷市、潮来市、河内町、美浦村、阿見町、香取市、神崎町、成田市、その他応相談 | |

| 所属職種 | PT:5 OT:1 | |

| スタッフの男女 | 男性:2 女性:4 | |

| 対応保険 | 介護保険 | |

| 小児受け入れ | 不可 | |

| 問い合わせ先 | 0299-79-3811 | |

| ケアリング訪問看護ステーション 土浦 | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 土浦市、他は要相談 | |

| 所属職種 | PT・OT | |

| スタッフの男女 | 男性女性 | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 可(要相談) | |

| 問い合わせ先 | 029-896-8401 | |

| 佐瀬トータルケアセンター アネシス訪問看護ステーション | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 守谷市、つくばみらい市、常総市、坂東市、取手市 | |

| 所属職種 | PT・OT | |

| スタッフの男女 | 男性:1 女性:3 | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 可 | |

| 問い合わせ先 | 0297-21-1525 | |

| JAとりで総合医療センター | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 取手市、他は要相談 | |

| 所属職種 | PT | |

| スタッフの男女 |

男性スタッフのみ |

|

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 基本的には不可 | |

| 問い合わせ先 | 0297-74-5551 | |

| セントラル総合クリニック | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、阿見町、土浦市、稲敷市、他 | |

| 所属職種 | PT・OT・ST | |

| スタッフの男女 | 男性女性 | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 不可 | |

| 問い合わせ先 | 029-872-1771 | |

| つくばセントラル病院 | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、阿見町、土浦市、稲敷市、他 | |

| 所属職種 | PT・OT・ST | |

| スタッフの男女 | 男性女性 | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 不可 | |

| 問い合わせ先 | 029-872-1771 | |

| 成島クリニック 訪問リハビリテーション | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | つくば市、牛久市、阿見町、土浦市 | |

| 所属職種 | PT・OT | |

| スタッフの男女 | 男性女性 | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 可 | |

| 問い合わせ先 | 029-845-3421 | |

| 西間木病院 訪問リハビリテーション | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 取手市、守谷市、つくばみらい市、他は要相談 | |

| 所属職種 | PT・OT | |

| スタッフの男女 | 男性女性 | |

| 対応保険 | 介護保険 | |

| 小児受け入れ | 不可 | |

| 問い合わせ先 | 0297-86-6212 | |

| ひかり訪問看護ステーション | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 守谷市、他は要相談 | |

| 所属職種 | PT | |

| スタッフの男女 | 男性スタッフのみ | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 可 | |

| 問い合わせ先 | 0297-48-0972 | |

| 訪問看護ステーション くきざき | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | つくば市、牛久市、つくばみらい市 | |

| 所属職種 | PT | |

| スタッフの男女 | 男性スタッフのみ | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 基本的には不可 | |

| 問い合わせ先 | 029-870-1771 | |

| 訪問看護ステーション グリーン | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 阿見町、牛久市、つくば市、龍ヶ崎市、土浦市、美浦村 | |

| 所属職種 | PT・OT・ST | |

| スタッフの男女 | 男性:3 女性:4 | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 基本的には不可 | |

| 問い合わせ先 | 029-875-6710 | |

| 訪問看護ステーション しあわせ | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 守谷市、取手市、つくばみらい市、他は要相談 | |

| 所属職種 | PT・OT | |

| スタッフの男女 |

常勤男性 非常勤女性 |

|

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 可 | |

| 問い合わせ先 | 0297-38-5107 | |

| 訪問看護ステーション にしまぎ | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 取手市、守谷市、つくばみらい市、他は要相談 | |

| 所属職種 | PT・OT | |

| スタッフの男女 | 男性女性 | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 不可 | |

| 問い合わせ先 | 0297-86-6212 | |

| 訪問看護ステーション 東取手 | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 取手市、利根町、龍ヶ崎市 | |

| 所属職種 | PT・OT・ST | |

| スタッフの男女 | 男性女性 | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 可 | |

| 問い合わせ先 | 0297-74-5681 | |

| 訪問リハビリテーション 東取手 | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 取手市、利根町、龍ヶ崎市、我孫子市、つくばみらい市 | |

| 所属職種 | PT・OT・ST | |

| スタッフの男女 | 男性女性 | |

| 対応保険 | 介護保険 | |

| 小児受け入れ | 不可 | |

| 問い合わせ先 | 0297-74-5681 | |

| らふえる訪問看護ステーション | 訪問リハ | 対応 |

| 予防訪問リハ | 対応 | |

| サービス提供地域 | 牛久市 | |

| 所属職種 | PT | |

| スタッフの男女 | 男性女性・・指定不可 | |

| 対応保険 | 医療保険・介護保険 | |

| 小児受け入れ | 可 | |

| 問い合わせ先 | 029-875-6840 |